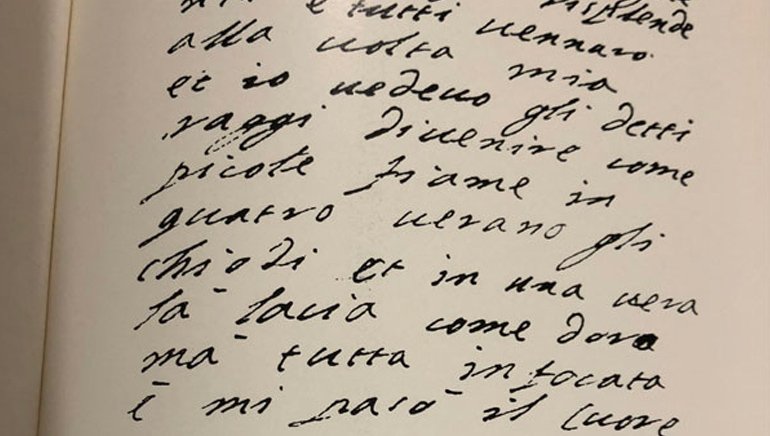

Uma das 22.000 páginas manuscritas que formam 44 volumes, conservadas no arquivo dos Capuchinhos da Città di Castello, Itália.

Sobre a vocação

Discorrer sobre a vocação é falar sobre um chamamento, uma voz indefinida e sem corpo que nos convoca a agir. Seguir uma vocação, acredito, seria dar sentido a uma voz que clama e exige trabalho.

A escrita literária, bem como a religiosa e a do clínico poderiam ser tomadas como exemplos desse trabalho.

Sobre a necessidade de escrever ficção, nos fala Vargas Llosa que ela é, para ele, uma verdadeira obsessão, uma forma de colocar em palavras os fantasmas que o atormentam. Para santa Verônica Giuliani, que viveu na época do barroco italiano e escreveu suas memórias até bem próximo de sua morte, escrever foi bem mais do que uma exigência do Santo Ofício. Seus diários somam 22.000 páginas e ela mesma se perguntava por que escrevia tanto. Para o clínico, escrever talvez seja um modo de desligar-se das vozes da clínica, criando uma distância que propicia a entrada no universo das representações.

A vocação literária

“Creio que o ideal é viver como se fôssemos imortais. Continuar nossa vida com os mesmos projetos e as mesmas ilusões com que começamos a viver. Isso é possível se fazemos o que gostamos, se nossa vida está dedicada a materializar uma vocação que significa que a recompensa obtida é o ato mesmo de exercitar essa vocação.”

Mario Vargas Llosa

A citação acima, retirada de uma entrevista concedida pelo escritor Mario Vargas Llosa ao jornalista Ricardo Setti (1), logo após este ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura, em 2010, instiga todo aquele que se interessa pelo tema da vocação e da sua relação com a escrita. Ali, como em tantas outras ocasiões, o autor conta como, em dado momento de sua vida, optou por ser escritor e que, a partir dessa decisão, dedicou-se com obstinada disciplina a “exercitar essa vocação”. Em Cartas a um jovem novelista (2), por exemplo, dedica várias páginas à questão da vocação literária, afirmando que ela seria

“… uma predisposição de origem obscura, que leva certas mulheres e homens a dedicar suas vidas a uma atividade para a qual, um dia, se sentem chamados, quase obrigados a exercê-la, porque intuem que somente exercitando essa vocação – escrevendo histórias, por exemplo – se sentirão realizados, de acordo consigo mesmos, evocando o melhor que possuem, sem a miserável sensação de estar desperdiçando suas vidas.” (p.13)

Sobre a origem dessa disposição para inventar seres e histórias, que segundo o autor é o ponto de partida da vocação de escritor, a explicação estaria na rebeldia, pois para ele

“quem se abandona à elocubração de vidas distintas daquela que vive na realidade, manifesta, desta maneira indireta, seu rechaço e crítica à vida tal como é, do mundo real, e seu desejo de substituí-los por aqueles que fabrica com sua imaginação e seus desejos. Por que dedicaria seu tempo a algo tão evanescente e quimérico – a criação de realidades fictícias – quem está intimamente satisfeito com a realidade real, com a vida tal como a vive?” (p. 15)

Para demonstrar a força desse chamamento, dessa vocação para escrever, Vargas Llosa usa o interessante exemplo das mulheres do século XIX que, para emagrecer, ingeriam comprimidos com ovos da tênia (ou solitária). Tal qual aquelas mulheres que levavam em suas entranhas esse horrendo parasita – que ao se instalar em um organismo o consome e dele se alimenta -, também o escritor carrega consigo uma espécie de solitária:

“A vocação literária não é um passatempo, um esporte, um jogo refinado que se pratica em momentos de ócio. É uma dedicação exclusiva e excludente, uma prioridade a que nada pode antepor-se, uma servidão livremente eleita que faz de suas vítimas (de suas ditosas vítimas) escravos. (…) Pois a vocação literária se alimenta da vida do escritor nem mais nem menos que a comprida solitária dos corpos que invade.” (p. 19)

A vocação religiosa

“Um dia, rezando diante de uma imagem, pareceu ouvir essas palavras: à guerra, à guerra. Orsola pensou ser um chamado do céu para preparar-se a combater com armas, em uma missão semelhante à de Santa Joana D’Arc. Mas se enganara: ela deveria estar pronta para lutar pela sua vocação.”

Daniele Luchetti

Santa Veronica Giuliani (1660 – 1727), chamada Orsola ao nascer, pertenceu a uma rica família católica italiana da cidade de Mercatello. Criada por uma mãe extremamente religiosa, desde muito pequena conviveu com imagens e histórias de vida de santos e mártires, que procurava imitar.

Ao fazer a sua primeira comunhão em Piacenza, segundo Luchetti (3), Orsola teria “coroado um sonho que a atormentava desde muito tempo” e ao tomar a hóstia, “o propósito de se tornar monja se transformou em uma decisão irremovível”. Assim, enquanto suas irmãs se preparavam para a entrada no convento, manifestou ao pai seu desejo de segui-las, ao que ele se opôs terminantemente:

“O pai não ficou contente: dentre as filhas, ele tinha uma preferência particular por Orsola Por que? Não se pode dizer com precisão. É certo que a menina possuía uma beleza excepcional, uma inteligência aguda, desenvoltura, vivacidade na comunicação; tinha todas as qualidades para triunfar. Parece que o pai tinha ambições: um casamento “acertado” serviria para galgar ainda mais alto na sociedade. Opôs-se, portanto, obstinadamente à vocação. Inicialmente procurou através de boas maneiras persuadi-la, mas quando a filha se tornava mais obstinada ao se propósito, recorre a outros argumentos. Assim esperava poder sufocar as suas aspirações.” (p. 19)

Já rico nesta época, o pai mostra-lhe um mundo de luxo e elegância e a obriga a aceitar a corte de inúmeros pretendentes. Mas, diante de sua obstinada recusa em aceitar qualquer um deles, Orsola é enviada de volta a Mercatello, aos cuidados do tio, que compartilhava das idéias de oferecer-lhe um bom casamento.

“Nesse meio tempo os pretendentes à sua mão, de Piacenza, vieram a Mercatello. Também os jovens da região não a deixavam tranquila. A vocação corria sério perigo de naufragar. (grifo meu) Entre tantas angustias o único conforto para a menina era a oração; mas muitas e muito intensas eram as lutas para sustentar, que por fim foi acometida de um mal difícil de ser identificado. O tio não demorou a entender que o seu mal era mais psicológico que físico. E ela só melhorou quando o tio e o pai prometeram ajudá-la na vocação. Mas a luta não tinha terminado: a notícia que Orsola tinha finalmente obtido o consentimento levou muitos jovens que aspiravam por sua mão, à desilusão, aos quais todas as armas pareciam boas para tentar a última esperança. Mesmo as irmãs, já monjas, receberam a notícia com aflição; também outras pessoas ligadas à família tentaram junto a Orsola, num último esforço. Tudo foi inútil. Orsola se fez surda a todas as vozes que não fossem aquelas da vocação.” (p. 21)

No convento, sua vida foi marcada por uma sucessão de penitências, tão exageradas que chegavam a preocupar seus confessores. E seus jejuns, severos e prolongados, acabaram por chamar a atenção das autoridades eclesiásticas. Depois de aparecer marcada com as chagas de Cristo nos pés e no peito (as estigmas), o Santo Ofício, em 1693, representado pelo seu confessor P. Ubaldo Antonio Cappeletti, exigiu que Verônica escrevesse sua autobiografia, reescrita mais duas vezes, até que se mostrassem satisfeitos com os relatos de suas experiências místicas.

Além da obrigatoriedade de escrever e reescrever suas memórias, outras medidas rigorosas foram tomadas pelo Santo Ofício: Verônica foi submetida a humilhações e a “provas verdadeiramente desumanas”, impedida de comunicar-se com os familiares e afastada da função de professora das noviças. Somente em 1716, convencidos da veracidade de suas experiências, os representantes do Santo Ofício suspenderam as ordens disciplinares e Verônica retomou suas funções, sendo eleita abadessa do convento, cargo que ocupou até 1727, ano da sua morte.

Tendo contrariado o pai, descartado os prazeres de uma vida luxuosa, resistido aos ataques das irmãs e da superiora do convento, sobrevivido às exigências do Santo Ofício e enfrentado demônios que a tentavam para que se afastasse do seu caminho – como afirma em seu Diário (vol. V, p. 710, citado por Luchetti, p. 56) -, Verônica é exemplo de perseverança no cumprimento de um chamado para o qual dizia ter sido um dia convocada.

A vocação clínica

“O clínico é convocado por uma voz, sempre complexa e misteriosa, que, se escutada do ponto de vista pulsional, refere-se às doenças. E o que almeja o clínico quando atende a essa voz pulsional, que é a expressão de um desejo de cura? No fundo desse desejo de cura não estaria o desejo de eternidade?”

Manoel Tosta Berlinck

O que seria, para Berlinck (4), essa voz indefinida, sem corpo, esse chamamento que invoca e nos convoca, levando a uma ação? Expressão de uma energia, e portanto de uma pulsão, essa voz (do latim evocare), clama e exige sentido. Dependendo de sua origem dentro do aparelho psíquico – se vem do superego, por exemplo -, ela pode nos convocar para destinos muito pesados, aos quais nem sempre se quer ou se pode corresponder. E o sentido que damos a essa voz – a sua tradução em palavras -, chamamos de vocação.

Ter uma vocação, no entanto, por si só não basta. Primeiro, porque nem sempre ela é clara: para alguns, é no decorrer da vida que essa vocação vai se definindo. E depois porque ela, para que se concretize, necessita da formação, que é o processo de dar forma e direção à voz, estabelecendo limites e orientando o caminho para a sua realização. Um caminho cheio de percalços, que sofre resistência e solicita persistência e grande dispêndio de energia, mas o único – a via do trabalho – que leva à realização do sonho vocacional e, portanto, à realização de um desejo.

A formação o clínico – como a do escritor – exige, inicialmente, um mergulho na tradição. Se, como diz Vargas Llosa nas Cartas, é necessário que o escritor leia e conheça os clássicos da literatura para poder “construir o seu talento” (p.21) e desenvolver seu estilo, o clínico deve estudar profundamente aqueles que construíram os pilares da psicanálise. O segundo passo para a formação do clínico é a sua própria clínica, lugar por excelência em que poderá ultrapassar os discursos tradicionais e construir seu próprio discurso, baseado em sua experiência e pesquisa. Clinicar seria, para o clínico, a possibilidade de construir uma linguagem, um universo simbólico representativo de sua própria existência.

Conclusão

Ainda segundo Berlinck, o principal obstáculo psíquico à formação – seja de um escritor, monge ou clínico -, é a indolência. Pecado promovido pela acídia (ou acédia), um demônio que ataca com distrações, desvia a atenção e impede a ação, esse demônio do meio dia, – que se opõe à perseverança -, possui longa tradição na religião medieval e constitui um dos pecados capitais: o pecado da indolência.

A única saída para escapar da acídia é a obsessão. É, como diz Vargas Llosa, “assumir sua vocação como um cruzado, entregando-se a ela dia e noite, com uma convicção fanática, exigindo-se até extremos indizíveis.” A recompensa é o prazer de ter respondido e correspondido a um chamado de origem obscura, nascido de algum ponto perdido da memória.

Notas

(1) Setti, R. Conversas com Vargas Lhosa – 2. ed – São Paulo: Panda Books, 2011.

(2) Lhosa, M. V. Cartas a um joven novelista. México: Santillana Ediciones generales, 2011.

(3) Luchetti, D. Ascesa spirituale e misticismo di Santa Veronica Giuliani. Cittá di Castello: Centro Studi S. Veronica Giuliani, 1983.

(4) Berlinck, M. T. Pensamento freudiano III. O método clínico: observação e natureza III – Curso ministrado na PUC – São Paulo: Programa Psicologia Clínica, 2º. Semestre de 2011.